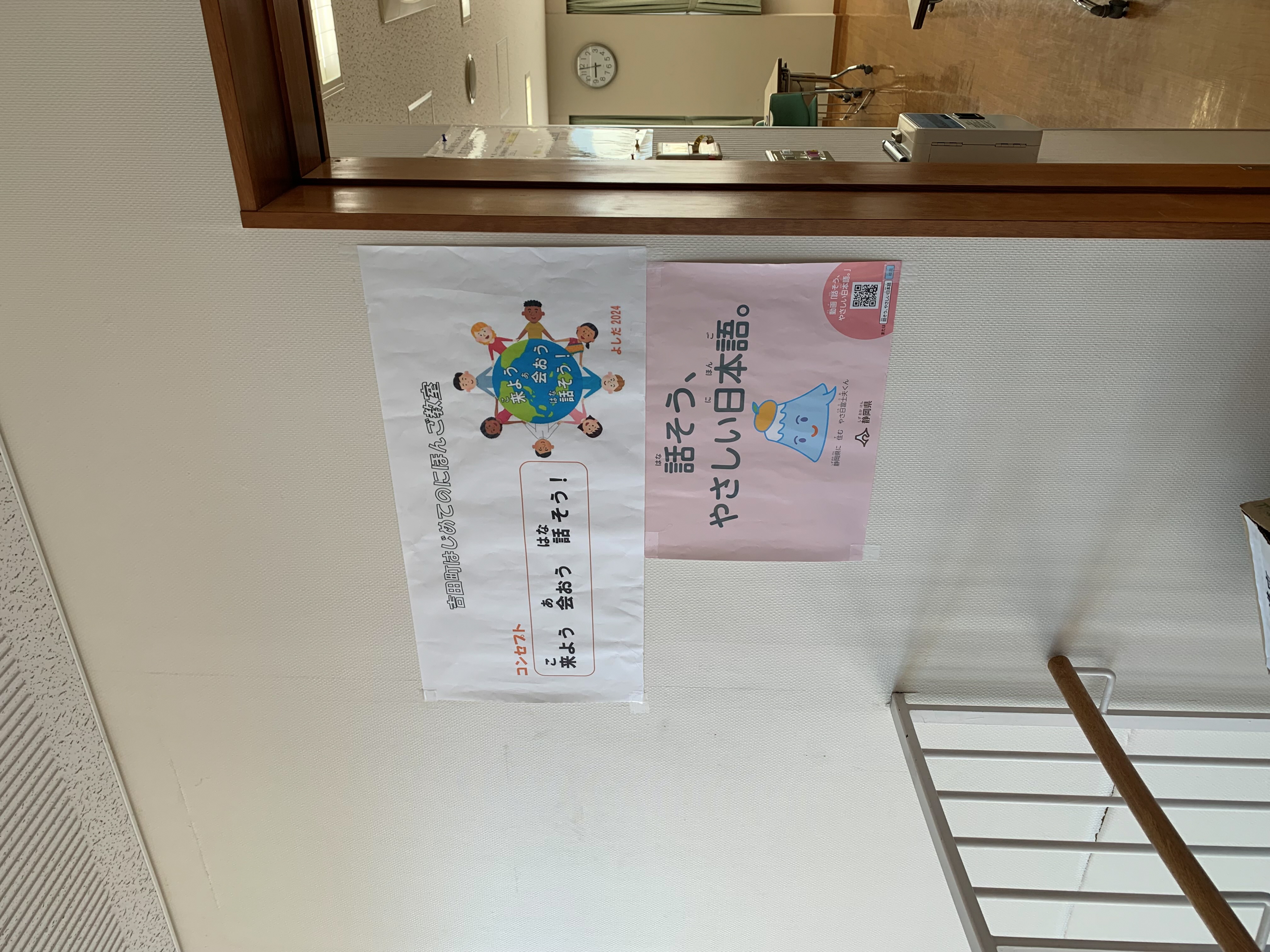

吉田町では、年々外国人住民が増加していますが、日本語を話せる人ばかりではなく、地域に馴染めずにいる人もいます。そこで、生活に必要な最低限の日本語を身に付けられるよう、日本語教室を始めました。

教室に参加する地域住民のみなさん(サポーター)と外国人住民のみなさん(学習者)が日本語でコミュニケーションを図ることで、相互の文化を理解するとともに、外国人住民の方には日本語を身に付ける、日本の生活習慣を知ることができる、といったメリットがあります。

令和6度は、9月に開催したオリエンテーションの他、10月6日~12月22日までの全10回開催しました。

<時間>日曜日 午前9:30~11:30

<会場>片岡会館

静岡県のHPでも紹介いただいています。(外部サイトへリンク)

オリエンテーション・日本語レベル確認(9月29日)

オリエンテーションには、サポーター18名と学習者16名が参加し、教室の概要説明や学習者の日本語レベルチェックを行いました。

サポーターと学習者の対面は今回が初めて。

最初は緊張した面持ちでしたが、サポーターさんの協力もあり、学習者からも笑顔が見られました。

第1回:自己紹介(10月6日)

教室の冒頭、参加者同士の距離を縮めるために行うアイスブレイクでは「新聞ビリビリゲーム」を行いました。

1枚の新聞紙をいかに長く切ることができるか、各グループごと競いました。

優勝したグループは大盛り上がり!

リラックスした雰囲気の中、自己紹介というテーマで対話活動を行いました。

第2回:食べ物(10月13日)

自分の好きな食べ物や嫌いな食べ物について話す回でした。

自国の食べ物について写真を見せながら対話する学習者もおり、サポーターも興味津々で聞いていました。

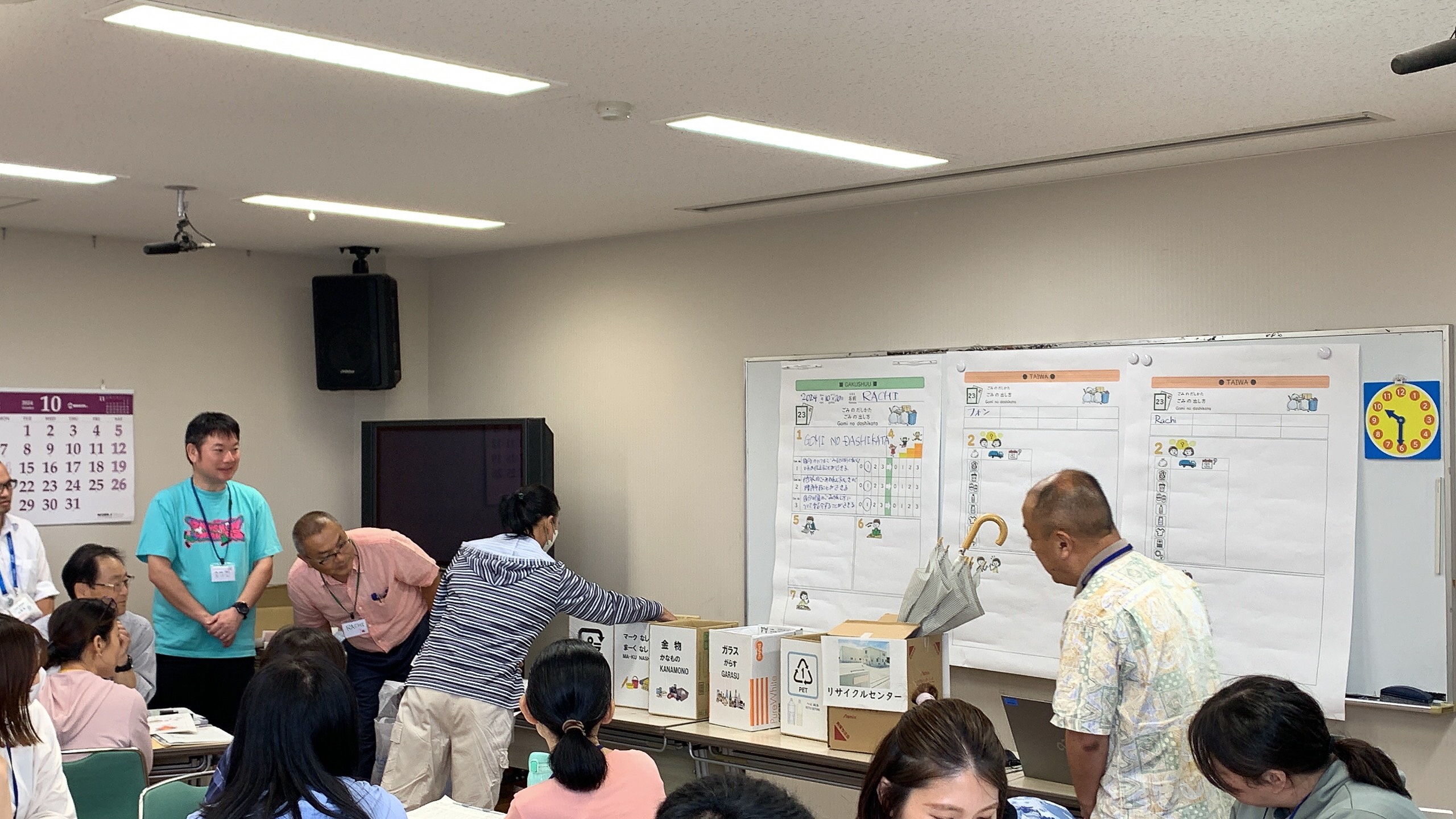

第3回:ごみの出し方(10月20日)

町の都市環境課を講師に、吉田町でのごみの出し方について話をしました。

「分別(ぶんべつ)」と何度も発音し、燃えるゴミやプラスチック、金物、粗大ごみ…様々なごみの分別方法について学びました。

地域のサポーターも改めて勉強した様子でした。

学習者の国ではどのようにごみを出すのか、日本では分別が必要なことなどについて、お互いに文化が異なることを理解しながら分別の大切さやごみを出す曜日などを対話活動を通して学びました。

第4回:行きたいところ、したいこと(11月3日)

どんなところに行きたいか、どんなことをしたいか、学習者とサポーターともに対話活動が盛り上がりました。

徐々に対話活動に慣れてきて、学習者も話すことに自信が付いてきた様子が見られました。

第5回:スポーツ(11月10日)

テーマに合わせて、普段応援している野球チームのユニフォームを着たサポーターがいるなど、対話活動を楽しむための準備をして参加してくれています。

第6回:地震(11月17日)

町の防災課を講師に、地震の備えについて話をしました。

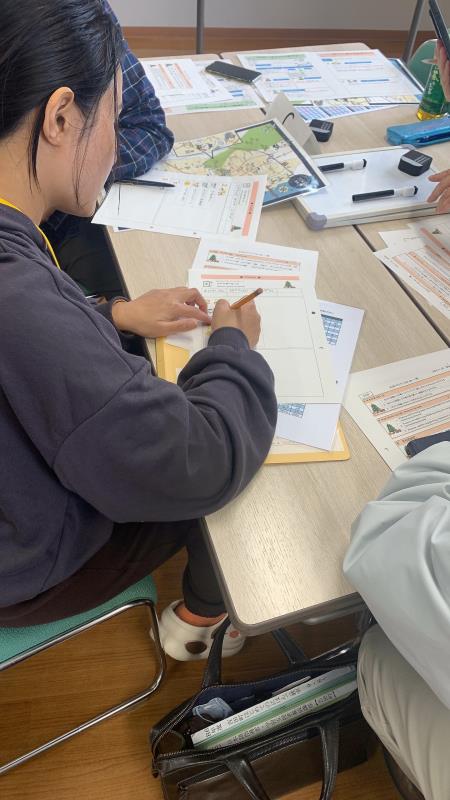

誰もが「地震」や「津波」についての正しい知識と備えが必要です。「もっていくかばん」(持ち出し品)や「はじめにひなんするところ」(避難場所)について、ハザードマップや地震防災ガイドブックを用いながら、対話活動をしました。防災課が用意した持ち出し品の例を熱心に見ながら、普段の生活から何を準備すれば良いか、参加者全員で学びました。

第7回:年中行事の思い出(11月24日)

「年中行事」といって何を思い浮かべますか?初日の出、豆まき、クリスマス…。参加者それぞれの思い出について携帯の画像などを上手く使いながら、対話活動をしました。

第8回:買い物(12月8日)

教室の最初に行ったアイスブレイクは「新聞紙でピンポンリレー」。2グループに分かれて、どちらが早くピンポン玉を回せるか競いました。不安定な新聞紙で転がりやすいピンポン玉を隣の人に回すのは以外と難しい…スリル満点で盛り上がりました。

今回のテーマは「買い物」。慣れない土地で必要なお店を探したり、言葉が通じない国で自分のサイズにあった服を買ったり…。想像しただけでも緊張しますね。「どこで買いますか?」「何を買いますか?」とお互いに聞きながら対話交流をしました。

第9回:年賀状&日本語レベル確認(12月15日)

初めての体験活動では、年末に合わせて思い思いの年賀状を書きました。学習者にとっては年賀状を通じて、日本の文化にも触れていただく機会になりました。書き終えた年賀状は1枚選んで事務局からランダムに送ります。誰の年賀状が届くかは年始のお楽しみです。

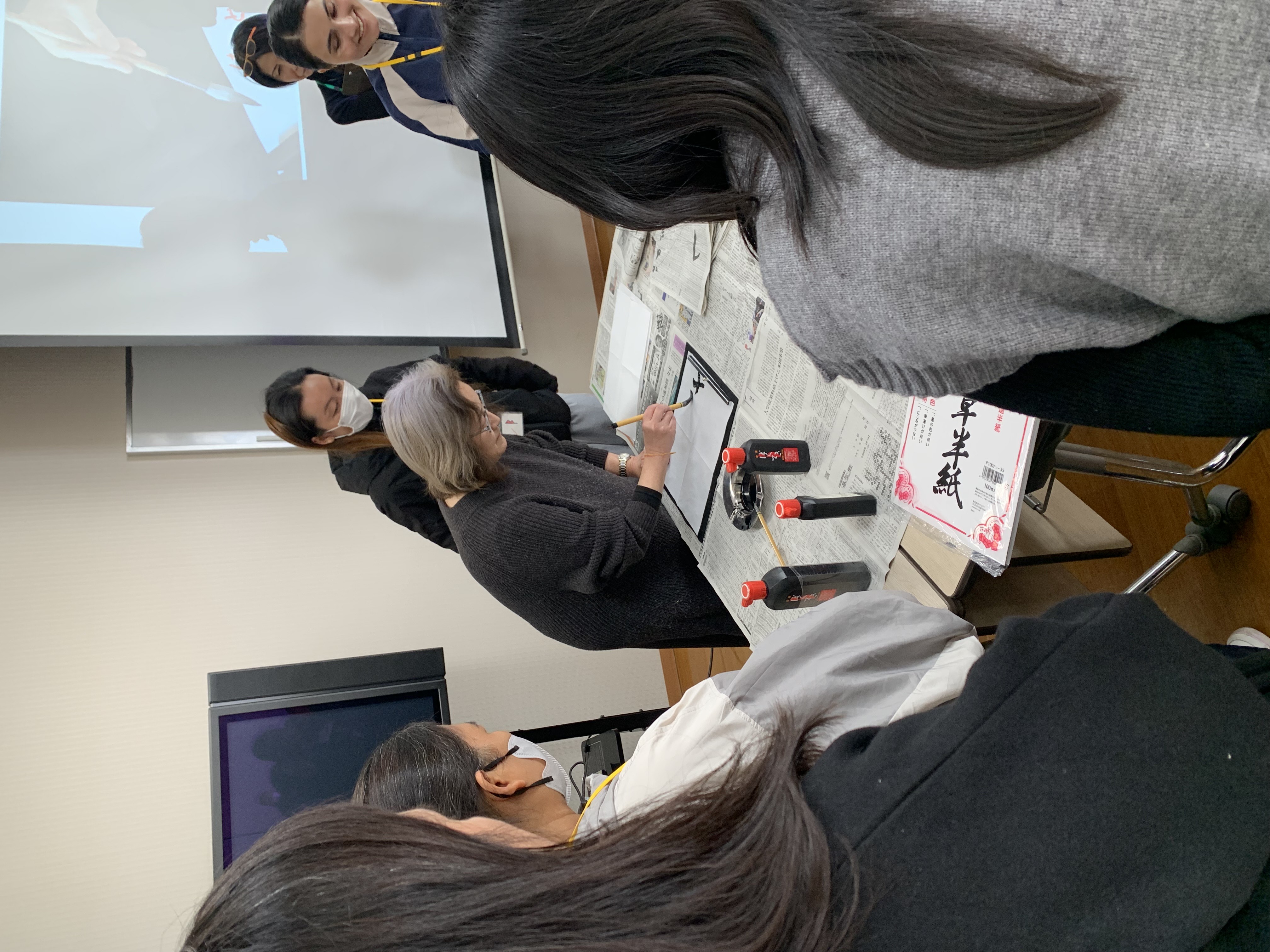

第10回:書道&ふりかえり

10月から始まった教室活動も最後の回となります。これまでの対話交流活動によって教室が始まった当初よりお互いの距離が近くなり、自然とサポーターがリードしながら体験活動ができました。学習者の書きたい言葉や文字をサポーターが丁寧に伝え、納得できるまで何度も書き直していました。

学習者からは「終わってしまうのが寂しい」という声があり、サポーターからは「自分の世界が広がった感じがする」と感想をいただきました。多文化共生の姿がこの教室の中で見られたと思います。地域でも交流の輪が広がってほしいです。